|

Qui de plus compétent pour présenter le Domaine Sweet Home que Damien Loiseau, ancien directeur du village vacances ? Il nous raconte, dans la courte vidéo ci-contre, l'histoire des lieux, jadis villa de la famille Renault, le célèbre constructeur automobile. Vous noterez que cet interview, datant de 2017, s'est déroulé sous la grisaille d'un ciel menaçant par une journée plutôt venteuse. Ce sont des choses qui, paraît-il, arrivent parfois dans le Calvados. Par bonheur, la bienveillance des divinités météorologiques va toucher notre groupe et nous allons avoir le privilège inestimable de découvrir la Côte Fleurie dans des conditions météo parfaites : ciel d'azur, mer d'huile, température idéale pour le randonneur. |

Ajoutons à la brève description faite par M. Loiseau que le centre de vacances propose un hébergement très confortable, une vue sur mer depuis la plupart des chambres, un buffet alléchant, des menus soignés, un personnel jeune, dynamique et prévenant.

La rencontre avec nos guides William et Pierre va incontestablement ajouter au charme de notre séjour. 🔰 William, avec sa belle humeur constante, avec la grande qualité de ses interventions et la finesse de son expression propose de guider le groupe dit des "Grands Pieds" tandis que 🔰 Pierre, expert en étymologie, passionné d'histoire conduira le groupe des "Petits Pieds" où on marchera un peu moins pour s'attarder davantage sur les thématiques.

Confort, climat, restauration, expertise des guides...Qui ne serait pas comblé ?

👉Passez la souris sur les petits symboles 🔰 pour ouvrir d'autres photos. (Puis cliquez sur la photo pour la masquer.) Passez la souris sur le symbole🔰 pour ouvrir une photo. Puis cliquez sur la photo pour la masquer.

Dimanche matin : Cabourg, la Balbec de Marcel Proust.

Il nous suffit de descendre le coteau engazonné du cordon dunaire où est perché le centre Sweet Home pour rejoindre la "Promenade Marcel Proust" qui, avec ses 3,6 km de long, s'étend des dunes de Cap Cabourg à la plage du Home-Varaville, longeant une des plus belles plages de Normandie. Elle serait la plus longue promenade piétonne d’Europe. Pierre attire notre attention sur un 🔰 "clou" planté au sol et orné de deux cygnes entrelacés. C’est l'un des 104 "clous" de l’œuvre "Le Méridien de l’Amour" : un ensemble artistique composé d’éléments assez éclectiques :

les 104 clous de fondations créés par la Monnaie de Paris, des bancs faisant face à la mer qui ont des prénoms d’amoureux et

🔰

cinq colonnes

– appelées colonnes Morris – représentent les 5 continents où, sous forme de télégrammes, le mot "Amour' est décliné en 104 langues et dialectes.

Cette surprenante œuvre fut inaugurée en juin 2016, à l’occasion du 30e anniversaire du Festival du Film de Cabourg qui ayant pour thème central le romantisme, met en avant une sélection de films dédiés à la passion, à l’amour et à la rêverie.

De petits lutrins supportent des plaques où sont présentés des extraits de l'œuvre de Proust, en particulier des tomes de " À La Recherche du Temps Perdu" où apparaît Balbec, cette ville balnéaire née dans l'imagination de l'auteur. Cette Balbec imaginaire n’est autre que la bien réelle Cabourg, où Marcel Proust se rendait tous les étés entre 1907 et 1914 pour se ressourcer loin de Paris et soulager son asthme par cette cure d'air iodé que lui recommandaient ses médecins. Balbec apparaît dans le second tome de "À La Recherche" qui débute par une magnifique description de la ville. Proust occupait au 4e étage du Grand Hôtel, la chambre numérotée 414 qui lui offrait une vue magnifique sur la plage, la promenade et la baie de Seine.

Pierre, notre guide du jour, se lance dans la lecture d'une de ces longues phrases proustiennes. Bravo à lui car l'exercice nécessite du souffle, un sens du rythme, et une certaine musicalité. Nous quittons la Promenade pour pénétrer dans le centre ville. Vingt-quatre avenues convergent vers la Place des Jardins du Casino.

Trois avenues en demi cercle viennent couper ce réseau rayonnant formant un plan de ville en 🔰 éventail tout à fait singulier comme un immense théâtre romain. C'est l' Avenue des Vallées, à la périphérie de l'éventail, que nous empruntons pour marquer un arrêt devant la Villa Marie-Antoinette. Pierre s'attarde sur les détails architecturaux, le damier normand qui orne la partie basse de la villa et sa haute cheminée, l'échauguette au style néo normand qui s'inspire des colombages des anciennes fermes régionales à authentiques pans de bois. Nous restons interloqués par la complexité de la toiture aux volumes affolants surmontés par des 🔰 "épis de faitage" en terre cuite émaillée issus de la poterie du Mesnil de Bavent. Ces épis de faitage caractéristiques du Pays d'Auge évoquent des thèmes divers souvent animaliers, parfois floraux.

Nous poursuivons notre chemin dans ces rues bordées de riches villas toutes plus majestueuses les unes que les autres comme si les propriétaires s'étaient livrés à un grand concours de beauté architecturale. Le style classique normand "pierre et Briques" côtoie harmonieusement le style néo normand aux colombages emblématiques. Les villas de Cabourg témoignent du charme de la Belle Époque : balcons ouvragés, bow-windows, oriels, loggias, encorbellements, échauguettes, lucarnes, céramiques, mosaïques, frises, façades colorées…Les clôtures elles-mêmes, toujours ajourées, proposent une diversité de style remarquable.

Cabourg, ancien modeste village de pêcheurs, n'est pas devenu cet écrin patrimonial normand par hasard. Son essor s'inscrit dans le cadre de la prospérité économique que connaît le pays sous le Second Empire, prospérité qui profite pour l'essentiel à la bourgeoisie industrielle. L'essor de la ville tient aussi à l'histoire des bains de mer. En 1824, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry et belle-fille du roi Charles X, mondaine ravissante, sorte « d’influenceuse » avant la lettre, fait une arrivée remarquable et remarquée à Dieppe où elle fait de son bain un véritable événement médiatique. Accompagnée du maire de la ville et du médecin inspecteur des bains (la santé avant tout !), elle entre dans l’eau en habit de cour, sous le regard amusé des Dieppois qui l’adulent. On construit pour elle une superbe salle de bal et un petit théâtre prototype des futurs casinos.

Cabourg, ancien modeste village de pêcheurs, n'est pas devenu cet écrin patrimonial normand par hasard. Son essor s'inscrit dans le cadre de la prospérité économique que connaît le pays sous le Second Empire, prospérité qui profite pour l'essentiel à la bourgeoisie industrielle. L'essor de la ville tient aussi à l'histoire des bains de mer. En 1824, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry et belle-fille du roi Charles X, mondaine ravissante, sorte « d’influenceuse » avant la lettre, fait une arrivée remarquable et remarquée à Dieppe où elle fait de son bain un véritable événement médiatique. Accompagnée du maire de la ville et du médecin inspecteur des bains (la santé avant tout !), elle entre dans l’eau en habit de cour, sous le regard amusé des Dieppois qui l’adulent. On construit pour elle une superbe salle de bal et un petit théâtre prototype des futurs casinos.

De petits lutrins supportent des plaques où sont présentés des extraits de l'œuvre de Proust, en particulier des tomes de " À La Recherche du Temps Perdu" où apparaît Balbec, cette ville balnéaire née dans l'imagination de l'auteur. Cette Balbec imaginaire n’est autre que la bien réelle Cabourg, où Marcel Proust se rendait tous les étés entre 1907 et 1914 pour se ressourcer loin de Paris et soulager son asthme par cette cure d'air iodé que lui recommandaient ses médecins. Balbec apparaît dans le second tome de "À La Recherche" qui débute par une magnifique description de la ville. Proust occupait au 4e étage du Grand Hôtel, la chambre numérotée 414 qui lui offrait une vue magnifique sur la plage, la promenade et la baie de Seine.

Pierre, notre guide du jour, se lance dans la lecture d'une de ces longues phrases proustiennes. Bravo à lui car l'exercice nécessite du souffle, un sens du rythme, et une certaine musicalité. Nous quittons la Promenade pour pénétrer dans le centre ville. Vingt-quatre avenues convergent vers la Place des Jardins du Casino.

Trois avenues en demi cercle viennent couper ce réseau rayonnant formant un plan de ville en 🔰 éventail tout à fait singulier comme un immense théâtre romain. C'est l' Avenue des Vallées, à la périphérie de l'éventail, que nous empruntons pour marquer un arrêt devant la Villa Marie-Antoinette. Pierre s'attarde sur les détails architecturaux, le damier normand qui orne la partie basse de la villa et sa haute cheminée, l'échauguette au style néo normand qui s'inspire des colombages des anciennes fermes régionales à authentiques pans de bois. Nous restons interloqués par la complexité de la toiture aux volumes affolants surmontés par des 🔰 "épis de faitage" en terre cuite émaillée issus de la poterie du Mesnil de Bavent. Ces épis de faitage caractéristiques du Pays d'Auge évoquent des thèmes divers souvent animaliers, parfois floraux.

Nous poursuivons notre chemin dans ces rues bordées de riches villas toutes plus majestueuses les unes que les autres comme si les propriétaires s'étaient livrés à un grand concours de beauté architecturale. Le style classique normand "pierre et Briques" côtoie harmonieusement le style néo normand aux colombages emblématiques. Les villas de Cabourg témoignent du charme de la Belle Époque : balcons ouvragés, bow-windows, oriels, loggias, encorbellements, échauguettes, lucarnes, céramiques, mosaïques, frises, façades colorées…Les clôtures elles-mêmes, toujours ajourées, proposent une diversité de style remarquable.

Cabourg, ancien modeste village de pêcheurs, n'est pas devenu cet écrin patrimonial normand par hasard. Son essor s'inscrit dans le cadre de la prospérité économique que connaît le pays sous le Second Empire, prospérité qui profite pour l'essentiel à la bourgeoisie industrielle. L'essor de la ville tient aussi à l'histoire des bains de mer. En 1824, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry et belle-fille du roi Charles X, mondaine ravissante, sorte « d’influenceuse » avant la lettre, fait une arrivée remarquable et remarquée à Dieppe où elle fait de son bain un véritable événement médiatique. Accompagnée du maire de la ville et du médecin inspecteur des bains (la santé avant tout !), elle entre dans l’eau en habit de cour, sous le regard amusé des Dieppois qui l’adulent. On construit pour elle une superbe salle de bal et un petit théâtre prototype des futurs casinos.

Cabourg, ancien modeste village de pêcheurs, n'est pas devenu cet écrin patrimonial normand par hasard. Son essor s'inscrit dans le cadre de la prospérité économique que connaît le pays sous le Second Empire, prospérité qui profite pour l'essentiel à la bourgeoisie industrielle. L'essor de la ville tient aussi à l'histoire des bains de mer. En 1824, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry et belle-fille du roi Charles X, mondaine ravissante, sorte « d’influenceuse » avant la lettre, fait une arrivée remarquable et remarquée à Dieppe où elle fait de son bain un véritable événement médiatique. Accompagnée du maire de la ville et du médecin inspecteur des bains (la santé avant tout !), elle entre dans l’eau en habit de cour, sous le regard amusé des Dieppois qui l’adulent. On construit pour elle une superbe salle de bal et un petit théâtre prototype des futurs casinos.Dès 1853 : les bains de mer, reconnus pour leurs vertus thérapeutiques, se développent, et les villégiaturistes découvrent le littoral français. À Cabourg, Charles Duval réalise un plan d’urbanisme en éventail, afin de donner vie à une nouvelle station : Cabourg-les-Bains, qui sera inaugurée en 1855.

En 1879, une ligne de chemin de fer est ouverte entre la gare de Dives-Cabourg et celle de Mézidon, permettant ainsi des liaisons depuis Paris

La station va considérablement se moderniser : création d’un marché couvert, du Garden Tennis, du golf, et du nouveau Grand Hôtel en 1907. La Belle Époque constitue une période faste pour la cité proustienne : les villas à l’architecture si particulière sont construites, et le Grand Hôtel connaitra ses derniers changements avant d’avoir l’apparence qu’on lui connaît aujourd’hui.

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, l’activité touristique cesse : Cabourg et les villas cabourgeaises sont occupées par les soldats allemands. La station est alors considérée comme une ville de repos et de détente pour la Wehrmacht. Le 21 août 1944, les Belges de la Brigade Piron libèrent un Cabourg déserté. Les habitants reviendront, courant septembre, dans une ville qui ne présente que peu de destructions. Après-guerre, la direction du Casino revient à Bruno Coquatrix, qui y fait venir de nombreuses vedettes (dont Edith Piaf, Jean Richard ou encore Gilbert Bécaud). En 1971, B. Coquatrix devient Maire de Cabourg.

La station va considérablement se moderniser : création d’un marché couvert, du Garden Tennis, du golf, et du nouveau Grand Hôtel en 1907. La Belle Époque constitue une période faste pour la cité proustienne : les villas à l’architecture si particulière sont construites, et le Grand Hôtel connaitra ses derniers changements avant d’avoir l’apparence qu’on lui connaît aujourd’hui.

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, l’activité touristique cesse : Cabourg et les villas cabourgeaises sont occupées par les soldats allemands. La station est alors considérée comme une ville de repos et de détente pour la Wehrmacht. Le 21 août 1944, les Belges de la Brigade Piron libèrent un Cabourg déserté. Les habitants reviendront, courant septembre, dans une ville qui ne présente que peu de destructions. Après-guerre, la direction du Casino revient à Bruno Coquatrix, qui y fait venir de nombreuses vedettes (dont Edith Piaf, Jean Richard ou encore Gilbert Bécaud). En 1971, B. Coquatrix devient Maire de Cabourg.

Nous voilà maintenant arrivés au centre de l'éventail dans les jardins du Casino. Cette place, poumon vert de la ville, est bien évidemment encadrée par de magnifiques villas. Le clou du spectacle étant la formidable façade "Belle Époque" du Grand Hôtel flanqué du Casino avec sa rotonde et son théâtre à l’italienne. Nous le contournons pour en découvrir sa façade sur mer, ses toitures, son vestibule, sa salle de restaurant. Juste à côté, s'allonge l'extraordinaire façade sur mer du Grand Hôtel dont la grande Salle à Manger totalement vitrée évoque, dans l'imaginaire de Proust, la forme d'un "aquarium". Dans "À l'ombre des jeunes filles en fleurs", Proust se demande si les pauvres gens démunis passant le long des vitres de cet "aquarium" accepteront toujours de rester les spectateurs résignés d'une telle inégalité sociale. Il écrit :

"Et le soir ils ne dînaient pas à l’hôtel où, les sources électriques faisant sourdre à flots la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l’ombre, s’écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d’or la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges : (une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger)."

Nous voilà de retour dans les Jardins du Casino, nous prenons le temps d'admirer la Villa Argentine, remarquable pour l'équilibre entre le moellons de silex, les nombreuses mosaïques, et des briques soulignant les baies. Elle fut propriété de Maxime, le fils de Charles Bertrand, maire de Cabourg de 1896 à 1927 dont le 🔰 buste orne la Place des Jardins du Casino.

Nous rejoignons la Rue de la Mare, aujourd'hui baptisée "Avenue de la Mer". C'est la rue commerçante de Cabourg, réservée aux piétons nombreux en ce dimanche ensoleillé. Restaurants, brasseries, boutiques de prêt-à-porter et de souvenirs et de nombreux commerces de bouche comme cette chocolaterie qui propose "Les Coques de Cabourg" une spécialité locale (bonbon praliné ayant la forme du petit coquillage).

Ces 600 mètres de tentation nous conduisent jusqu'au beau bâtiment de la 🔰 Mairie dont la toiture pyramidale est surmontée d'un joli campanile octogonale servant de tour d'observation.

Nous voilà de retour dans les Jardins du Casino, nous prenons le temps d'admirer la Villa Argentine, remarquable pour l'équilibre entre le moellons de silex, les nombreuses mosaïques, et des briques soulignant les baies. Elle fut propriété de Maxime, le fils de Charles Bertrand, maire de Cabourg de 1896 à 1927 dont le 🔰 buste orne la Place des Jardins du Casino.

Nous rejoignons la Rue de la Mare, aujourd'hui baptisée "Avenue de la Mer". C'est la rue commerçante de Cabourg, réservée aux piétons nombreux en ce dimanche ensoleillé. Restaurants, brasseries, boutiques de prêt-à-porter et de souvenirs et de nombreux commerces de bouche comme cette chocolaterie qui propose "Les Coques de Cabourg" une spécialité locale (bonbon praliné ayant la forme du petit coquillage).

Ces 600 mètres de tentation nous conduisent jusqu'au beau bâtiment de la 🔰 Mairie dont la toiture pyramidale est surmontée d'un joli campanile octogonale servant de tour d'observation.

La population effective de Cabourg est tombée à 3.664 habitants en 2015. Cabourg reste avant tout une ville de passage et compte un taux record de résidences secondaires s'élevant à près de 80%. Parmi les communes voisines, Houlgate concentre aussi 78,5% de résidences secondaires.

Un grand merci à Pierre pour cette visite très documentée de Cabourg.

Dimanche après-midi : La baie de Sallenelles, embouchure de l'Orne.

Pour ce dimanche après-midi, nos guides nous proposent la visite du site de l'estuaire de l'Orne. Principal site naturel sauvegardé du Calvados, l'estuaire de l'Orne est un site d'intérêt écologique majeur. Un itinéraire de découverte pédestre de 5 km et une tour d'observation de 6 m de haut permettent de découvrir l'estuaire de l'Orne et notamment la réserve du Gros Banc qui s'étend sur la rive droite de l'Orne. Nous grimpons sur la plate forme au premier étage de l'observatoire. La vue s'étend sur toute la zone de l'estuaire, un vaste espace marécageux où coule paresseusement l'Orne qui s'étire ici en un ample méandre prenant tout son temps avant de rejoindre les eaux de la Manche. Nous sommes sur la rive droite de l'estuaire. On aperçoit, en face sur la rive gauche la "Pointe du Siège", un éperon sableux situé sur le territoire de Ouistreham qui dévie le cours de l’Orne. On aperçoit aussi nettement le Brittany Ferries amarré dans le port de Ouistreham.

Nous rejoignons le sentier balisé qui fait le tour de cette zone humide où de nombreux canards ou oiseaux migrateurs viennent se reposer.

Nous rejoignons le sentier balisé qui fait le tour de cette zone humide où de nombreux canards ou oiseaux migrateurs viennent se reposer.

La réserve ornithologique du Gros Banc dispose d'observatoires accessibles sur le périmètre de la zone permettant d'admirer un très riche patrimoine ornithologique avec plus de 160 espèces recensées. goélands et mouettes, cormorans, sternes, labbes, oies, canards, tadornes de Belon, aigrettes garzette, spatules blanches, hérons, rossignols, hiboux moyen-duc., bécasseaux, pingouins, gravelots à collier interrompu, courlis cendrés, grèbes huppés, chevaliers gambette, huîtriers pies ou encore pluviers argentés.....

Comme le montre la courte vidéo ci-dessous, les phoques sont également présents en Baie de Sallenelles d'où son surnom "Petite Somme".

Nous ne tardons pas à délaisser les vasières et les roselières du Gros Banc pour rejoindre les chemins côtiers. Nous voilà aux confins de la plaine de Caen et du pays d'Auge sur le territoire de la commune de Merville. La végétation dunaire est une épaisse broussaille de bosquets et de fourrés. On se croirait dans les maquis méditerranéens. Les ruines de nombreux blockhaus et bunkers jalonnent le terrain. Les pins, autrefois abondants ici, furent abattus pour fabriquer les

🔰

"asperges de Rommel",

pieux de bois de 4 à 5 mètres de longueur, plantés par les Allemands qui parsemaient la plage rendant difficile toute tentative de débarquement allié. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le 9ème bataillon de parachutistes britannique (Eastern and Home Counties), commandé par le lieutenant-colonel Terence Otway, attaqua la batterie de Merville, qui comptait quatre canons de 150 mm pouvant prendre dans leur feu l'embouchure de l'Orne et la zone de débarquement de Sword Beach. Cette action, qualifiée "d'inimaginable assaut" entraina la perte de centaines d'hommes dans les deux camps mais la batterie fut bien neutralisée. Au débarquement, Merville paya un lourd tribut puisque que près de 80 % de ses habitations furent détruites ou gravement endommagées.

Un sentier étroit permet d'accéder à la 🔰 Redoute de Merville. Basée sur les principes de l’architecture de Vauban, elle appartient à un ensemble de trois ouvrages porteurs d’artillerie, qui ont été édifiés entre 1779 et 1780 autour de l’estuaire pour défendre la côte contre une éventuelle agression anglaise. Elle fut ensuite utilisée par les douanes avant de servir de lieu de garnison et d'observation à l'armée allemande pendant l'Occupation. Depuis 1984, la forteresse en forme de fer à cheval est inscrite aux Monuments historiques. Sortie du sable et de l’oubli, elle a fait l’œuvre d’un chantier de restauration mené par l’Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine de Merville et les pouvoirs publics. Nous prenons le chemin de retour vers Sallenelles en longeant les berges de l'Orne. (Sallenelles doit son nom à l'une des plus anciennes activités de ses habitants, la production de sel. : étymologie : Salinella, terre du sel. Les sauniers normands avaient recours à la technique de l'ébullition, le soleil normand se montrant plus discret que dans les salins de la côte atlantique.)

L'Orne est le plus important des cours d'eau normands, après la Seine, par sa longueur de 170 kilomètres et son débit. Après s'être frayé un chemin à travers les hauteurs de la Suisse Normande, l'Orne arrose la ville de Caen, puis, canalisée, débouche dans la Manche. Le canal entre Caen et Ouistreham permet la circulation d'importants navires évitant ainsi le méandre et ses vasières. Pierre évoque le récent passé industriel du fleuve : La 🔰 Société métallurgique de Normandie (S.M.N.) était une entreprise normande lancée en 1917 et fermée en 1993, située sur la commune de Colombelles, rive droite de l'Orne. Avant-guerre, l'usine produisait 250 000 tonnes d'acier ; 4 000 ouvriers travaillent sur le site, venus principalement d’Europe de l'Est et du Sud ; Colombelles multiplia alors sa population par dix en dix ans. L'usine prenait en charge la construction de cités ouvrières et ouvrait des écoles, un centre de formation d'apprentis, des crèches, une bibliothèque, des clubs sportifs pour les enfants (Michel Hidalgo débute le football dans le club de la SMN).

Un sentier étroit permet d'accéder à la 🔰 Redoute de Merville. Basée sur les principes de l’architecture de Vauban, elle appartient à un ensemble de trois ouvrages porteurs d’artillerie, qui ont été édifiés entre 1779 et 1780 autour de l’estuaire pour défendre la côte contre une éventuelle agression anglaise. Elle fut ensuite utilisée par les douanes avant de servir de lieu de garnison et d'observation à l'armée allemande pendant l'Occupation. Depuis 1984, la forteresse en forme de fer à cheval est inscrite aux Monuments historiques. Sortie du sable et de l’oubli, elle a fait l’œuvre d’un chantier de restauration mené par l’Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine de Merville et les pouvoirs publics. Nous prenons le chemin de retour vers Sallenelles en longeant les berges de l'Orne. (Sallenelles doit son nom à l'une des plus anciennes activités de ses habitants, la production de sel. : étymologie : Salinella, terre du sel. Les sauniers normands avaient recours à la technique de l'ébullition, le soleil normand se montrant plus discret que dans les salins de la côte atlantique.)

L'Orne est le plus important des cours d'eau normands, après la Seine, par sa longueur de 170 kilomètres et son débit. Après s'être frayé un chemin à travers les hauteurs de la Suisse Normande, l'Orne arrose la ville de Caen, puis, canalisée, débouche dans la Manche. Le canal entre Caen et Ouistreham permet la circulation d'importants navires évitant ainsi le méandre et ses vasières. Pierre évoque le récent passé industriel du fleuve : La 🔰 Société métallurgique de Normandie (S.M.N.) était une entreprise normande lancée en 1917 et fermée en 1993, située sur la commune de Colombelles, rive droite de l'Orne. Avant-guerre, l'usine produisait 250 000 tonnes d'acier ; 4 000 ouvriers travaillent sur le site, venus principalement d’Europe de l'Est et du Sud ; Colombelles multiplia alors sa population par dix en dix ans. L'usine prenait en charge la construction de cités ouvrières et ouvrait des écoles, un centre de formation d'apprentis, des crèches, une bibliothèque, des clubs sportifs pour les enfants (Michel Hidalgo débute le football dans le club de la SMN).

Durant les Trente Glorieuses, 6 000 ouvriers sont employés, c'est le plus important site industriel de la région. La production atteint 1 000 000 de tonnes en 1973 dont la moitié est exportée via le port de Caen. Devenue propriété d'Unimétal du groupe Usinor-Sacilor, l’usine n'échappe pas à la crise qui touche le secteur de la métallurgie en Europe occidentale au milieu des années 1970. Les licenciements sont nombreux. La fermeture est décidée à la fin des années 1980. La dernière coulée a lieu le 5 novembre 1993, malgré l'acharnement des employés pour maintenir l'activité.

Lundi matin : Ouistreham-Riva Bella.

C'est William notre guide du jour qui, tout d'abord, évoque l'étymologie du mot 'Ouistreham'. Il y a de nombreuses hypothèses. Le vieil anglais westre « ouest », pourrait être retenu si on se base sur les formes 'Estreham' ou 'Etreham' utilisées au 18 ème siècle. "Ouest" pourrait signifier "à l'ouest de l'embouchure de l'Orne". C'est en effet sur la rive gauche de l'Orne que s'étend la ville, à 14 kilomètres au nord de Caen. La ville fait partie des communes de la Côte de Nacre. Napoléon Bonaparte, visitant Ouistreham pour vérifier la bonne utilisation des crédits alloués à la défense de la côte contre les raids anglais, s'avisa de la tenue des paysans et pêcheurs locaux: vieux sacs, voiles déchirées, rapiécées. Cela lui aurait rappelé l’aspect vestimentaire des hommes rencontrés lors de la campagne d'Egypte. Le nom "petits bédouins" est ainsi devenu et resté le surnom des Ouistrehamais. Nous marquons un arrêt devant le très beau bâtiment néo-normand qui abrite la salle de cinéma. William attire notre attention sur son nom 'Cinéma Michel Cabieu'. Michel Cabieu , simple sergent des douanes, est un important personnage ici. En 1762, pendant la guerre de Sept Ans, la France et l’Angleterre sont de nouveau en guerre. Les Anglais sont sur le point de débarquer à Ouistreham. Michel Cabieu se porte sur la côte seul face à l’ennemi, muni d’un tambour et d’une arme. Il allume des feux et tire de place en place, il hurle des ordres à des soldats inexistants faisant ainsi croire que les troupes françaises sont nombreuses. Les Anglais intimidés battent en retraite. Une plaque commémorative rapporte que ce sergent fut fait général par la Convention à la suite de cet exploit. Georges Simenon est aussi une personnalité locale. Il y résida près de la Pointe du Siège et c'est à Ouistreham que le commissaire Maigret enquête dans son roman "Le Port des Brumes".

Nous arrivons Place Lemarignier où se dresse l'imposante église Saint Samson. Bâtie au 12 ème siècle, elle témoigne de l'expression de l'art roman en Normandie dont les principales caractéristiques sont toujours lisibles sur l'ensemble du monument. Au cours des siècles, elle veilla sur le bourg et ses habitants en remplissant, outre sa vocation religieuse, diverses autres fonctions : fortifiée elle assura la défense du territoire et la protection des gens de mer en servant de phare, d'amer et de poste de surveillance. Près du flanc sud de l'église, s'élève le

🔰

monument aux Morts,

remarquable par la présence du marin et du fantassin, le tout surmonté d'un coq. Au nord de l'église, on trouve un ensemble de bâtiments anciens datant des 10ème et 11ème siècles entièrement rénovés, la grange aux dîmes. Jusqu'à la Révolution, Ouistreham était une baronnie appartenant à l'abbesse de la Trinité de Caen autorisée à percevoir la dîme (impôt en nature représentant environ un dixième des récoltes et des troupeaux) qui était entreposée dans ces bâtiments. L'architecture de cette grange, similaire à celles construites en Angleterre durant la même période, montre l'importance de l'influence des échanges anglo-normands à l'époque.

Nous poursuivons notre chemin ; Le bourg et la vie de ses habitants se racontent par les quatre types d'habitats que nous rencontrons :

- Les maisons de pêcheurs, groupées autour d'une cour commune, sont les plus anciennes. C'est rue de la grève que l'on peut les découvrir.

- Les maisons de bourg avec une façade sur rue, souvent un commerce au rez-de-chaussée, une habitation à l'étage et une cour commune à l'arrière. La Grande Rue en rassemble un grand nombre.

- Les maisons de maître situées au milieu d'un parc ou d'un jardin. La rue Carnot en offre un bel exemple.

- Enfin, les fermes avec logis et bâtiments agricoles comme celle, Rue Froide, devant laquelle William nous invite à nous arrêter pour en observer le beau porche charretier en pierre de Caen.

- Les maisons de pêcheurs, groupées autour d'une cour commune, sont les plus anciennes. C'est rue de la grève que l'on peut les découvrir.

- Les maisons de bourg avec une façade sur rue, souvent un commerce au rez-de-chaussée, une habitation à l'étage et une cour commune à l'arrière. La Grande Rue en rassemble un grand nombre.

- Les maisons de maître situées au milieu d'un parc ou d'un jardin. La rue Carnot en offre un bel exemple.

- Enfin, les fermes avec logis et bâtiments agricoles comme celle, Rue Froide, devant laquelle William nous invite à nous arrêter pour en observer le beau porche charretier en pierre de Caen.

C'est une pierre calcaire mi-dure, à la teinte jaunâtre claire qui peut devenir blanche superficiellement par exposition à l'air. Elle jouit d’une renommée non seulement nationale, mais aussi internationale ( Abbaye du Mont Saint Michel, Tour de Londres, Abbaye de Westminster, Cathédrale Saint-Patrick de New York...)

Nous arrivons Rue de La Mer. William indique qu'à cet endroit passaient des trains sur une voie ferrée d'intérêt local à voie étroite (60 cm) . Cette ligne, jusqu'à Dives-sur-Mer et Caen, restera pendant longtemps la ligne la plus rentable du réseau des Chemins de fer du Calvados. Alors que les autres lignes sont fermées les unes après les autres dans les années 1930, la ligne Luc - Ouistreham - Caen est conservée. Endommagée pendant le débarquement, elle ferme en 1944.

En déambulant entre les commerces de l'Avenue de la mer, on n'aura qu'à lever la tête pour découvrir les

🔰

43 portraits de Vétérans,

soldats, membres du corps médical ou Résistants. Ils ont récemment été mis en place à l'occasion des fêtes de commémoration du 80ème anniversaire du Débarquement.

Nous marquons un arrêt devant la villa au 53 de l'avenue Pasteur, la villa "Belle Rive". Elle est la toute première villa construite dans ce quartier en bord de mer. Son propriétaire, monsieur Lompré, donna le nom de Belle-Rive à cet endroit. Un de ses amis, peintre, transforma cette appellation en "Riva Bella". Dans les années qui suivirent, les résidences secondaires se multiplièrent, le premier casino est édifié, la station balnéaire était lancé

À partir de 1942, Ouistreham est occupé par les troupes allemandes. 123 villas en bordure de la mer sont rasées pour faire place aux défenses du Mur de l'Atlantique : 80 ouvrages en béton et un poste d'observation d'artillerie surplombant la plage « le grand bunker » sont édifiés. Le 6 juin 1944, le commandant Philippe Kieffer et ses 177 fusiliers marins français, après de rudes combats de rues, parviennent à neutraliser ce poste de surveillance assurant ainsi le point de débarquement sur la plage de Sword Beach. Le commando du commandant Philippe Kieffer a ensuite atteint les ponts de Bénouville (Pegasus Bridge) et Ranville et opéré ainsi la jonction avec les parachutistes de la 6ème Division Aéroportée.

À partir de 1942, Ouistreham est occupé par les troupes allemandes. 123 villas en bordure de la mer sont rasées pour faire place aux défenses du Mur de l'Atlantique : 80 ouvrages en béton et un poste d'observation d'artillerie surplombant la plage « le grand bunker » sont édifiés. Le 6 juin 1944, le commandant Philippe Kieffer et ses 177 fusiliers marins français, après de rudes combats de rues, parviennent à neutraliser ce poste de surveillance assurant ainsi le point de débarquement sur la plage de Sword Beach. Le commando du commandant Philippe Kieffer a ensuite atteint les ponts de Bénouville (Pegasus Bridge) et Ranville et opéré ainsi la jonction avec les parachutistes de la 6ème Division Aéroportée.

Nous découvrons maintenant sur la plage de Riva Bella, les 177 arbres qui y ont été plantés, en juin 2024, en l’honneur des Français du Commando Kieffer. Devant chaque arbre, se trouve un cartel sur lequel est écrit le prénom et le nom d'un des hommes du commando afin de rendre à chacun d'entre eux, une identité et une mémoire.

À quelques pas de la plage, le Musée du Mur de l'Atlantique se trouve à l'intérieur de l'ancien quartier général allemand qui commandait les batteries de l'estuaire de l'Orne. Cette tour de béton du Grand Bunker dominant du haut de ses 17 mètres les villas de Riva-Bella possède cinq niveaux. Les salles intérieures ont été reconstituées dans les moindres détails : salle des machines, salle des filtres casemate de flanquement, chambrée, pharmacie, infirmerie, armurerie, dépôt de munitions, salle de transmissions radio, standard téléphonique, poste d'observation muni d'un puissant télémètre qui permet au visiteur d'observer la baie de Seine dans un rayon de 40 km.

On aperçoit maintenant le 🔰 phare de Ouistreham. C' est un phare de granit, cylindrique, de 38 mètres de haut et peint en rouge et blanc. Il indique les dangereux rochers des Essarts grâce à un secteur rouge montrant la direction aux marins.

On aperçoit maintenant le 🔰 phare de Ouistreham. C' est un phare de granit, cylindrique, de 38 mètres de haut et peint en rouge et blanc. Il indique les dangereux rochers des Essarts grâce à un secteur rouge montrant la direction aux marins.

Nous passons devant les parkings de la compagnie Brittany Ferries. Ces ferries prennent environ un million de passagers par an, et effectuent trois allers-retours quotidiens vers Portsmouth.

Devant les écluses du canal, se trouve un petit port de pêche dont William indique qu'il ne compte plus guère qu'une poignée de dragueurs dédiés à la pêche de la coquille Saint Jacques et de bateaux pour le poisson plat tel que turbot, sole, carrelet, saint-pierre etc...

Le port de Caen-Ouistreham est le port de commerce de Caen. Le port de plaisance dispose de 650 anneaux.

Un grand merci à William pour la très riche documentation qu'il nous a communiquée tout au long de cette rando matinale.

Lundi après-midi: Pegasus Bridge, Ranville.

Nous nous sommes garés tout de suite après avoir dépassé le pont de Ranville sur L'Orne et juste avant de franchir le canal de Caen au niveau du pont de Bénouville. William nous entraine sur la berge du Canal.

Inauguré en 1857 après 23 années de travaux ayant mobilisé jusqu'à 600 ouvriers, ce canal permit que le temps de trajet depuis la pointe du Siège jusqu'au port de Caen passe de six à huit jours à seulement six heures. Il a connu des phases d'élargissement et d'approfondissement suivant l'évolution des navires et du trafic.

Nous portons notre attention sur le curieux pont métallique à travée levante qui traverse le canal à peine à un mètre au dessus du plan d'eau. Ce pont de Bénouville, n'est en fait qu'une copie du célèbre Pegasus Bridge, l'original ayant été démonté en 1994 et exposé non loin d'ici dans le parc du Mémorial Pegasus consacré à l'histoire tumultueuse et héroïque des lieux. Le pont actuel, du fait de l'élargissement du canal, est un peu plus long que l'original de 1935 qui fut le premier pont libéré en 1944.

Inauguré en 1857 après 23 années de travaux ayant mobilisé jusqu'à 600 ouvriers, ce canal permit que le temps de trajet depuis la pointe du Siège jusqu'au port de Caen passe de six à huit jours à seulement six heures. Il a connu des phases d'élargissement et d'approfondissement suivant l'évolution des navires et du trafic.

Nous portons notre attention sur le curieux pont métallique à travée levante qui traverse le canal à peine à un mètre au dessus du plan d'eau. Ce pont de Bénouville, n'est en fait qu'une copie du célèbre Pegasus Bridge, l'original ayant été démonté en 1994 et exposé non loin d'ici dans le parc du Mémorial Pegasus consacré à l'histoire tumultueuse et héroïque des lieux. Le pont actuel, du fait de l'élargissement du canal, est un peu plus long que l'original de 1935 qui fut le premier pont libéré en 1944.

Dans la nuit du 5 au 6 juin, l’opération militaire Pegasus Bridge est lancée. Cette mission consistait à se poser en planeur à proximité des ponts afin de les récupérer Ce coup de main des commandos britanniques, arrivés de nuit par planeurs, est un des hauts-faits du débarquement de Normandie. Les soldats transportés par trois planeurs Horsa décollent d'Angleterre à 23 h le 5 juin 1944. Jim Wallwork, pilote du premier planeur réussit à se poser peu après minuit à 47 mètres du pont sans se faire remarquer par les soldats allemands gardant le pont dont William nous dit qu'ils étaient en train de se distraire auprès de jeunes femmes des environs. Les deux autres planeurs suivent et se posent à proximité du premier respectivement. Chaque planeur transportait environ trente hommes. Pendant cette opération, Herbert Denham Brotheridge, fut le premier soldat allié mort au combat du D Day et quatorze furent blessés. L'opération reste cependant un succès considérable. Le

🔰

café Gondrée,

situé à 20 m du Pegasus Bridge où se trouvaient Thérèse et Georges Gondrée, est la première maison de France continentale à avoir été libérée. Le message "Ham and Jam" (Jambon et confiture) qui signifie la réussite de l'opération est reçu quelques instants plus tard à Londres : Les ponts de Bénouville et Ranville sont aux mains de Howard et de ses commandos. Cette opération Pegasus permit la libération de la ville de Caen.

Nous voilà maintenant devant les grilles du Parc Pégasus. On peut apercevoir l'original du pont de Bénouville et une maquette grandeur nature d'un de ces gros planneurs conçus pour s'ouvrir en deux parties dès l'atterrissage pour libérer immédiatement les 30 hommes et la Jeep qu'ils transportaient. On essaie d'imaginer la dose d'abnégation, de courage et de détermination qu'il fallait à ces hommes pour se lancer dans de telles opérations.

Nous reprenons nos véhicules, direction Ranville où nous les garons tout près du cimetière militaire du Commonwealth . Nous passons devant le 🔰 moulin à vent, un des très rare moulins à vent conservés dans le Calvados. Il témoigne de l'importance de l'activité céréalière à Ranville.

Nous pénétrons dans le cimetière militaire. Il y a toujours une émotion particulière à se trouver devant ces strictes alignements de pierres tombales. Leur nombre impressionne. Le parfait entretien des pelouses et des allées, l'étrange beauté géométrique, la sérénité des lieux, ajoutent à la nécessité de recueillement qu'on éprouve.

Nous voilà maintenant devant les grilles du Parc Pégasus. On peut apercevoir l'original du pont de Bénouville et une maquette grandeur nature d'un de ces gros planneurs conçus pour s'ouvrir en deux parties dès l'atterrissage pour libérer immédiatement les 30 hommes et la Jeep qu'ils transportaient. On essaie d'imaginer la dose d'abnégation, de courage et de détermination qu'il fallait à ces hommes pour se lancer dans de telles opérations.

Nous reprenons nos véhicules, direction Ranville où nous les garons tout près du cimetière militaire du Commonwealth . Nous passons devant le 🔰 moulin à vent, un des très rare moulins à vent conservés dans le Calvados. Il témoigne de l'importance de l'activité céréalière à Ranville.

Nous pénétrons dans le cimetière militaire. Il y a toujours une émotion particulière à se trouver devant ces strictes alignements de pierres tombales. Leur nombre impressionne. Le parfait entretien des pelouses et des allées, l'étrange beauté géométrique, la sérénité des lieux, ajoutent à la nécessité de recueillement qu'on éprouve.

Là, reposent 2564 soldats, dont 2152 Britanniques, 76 Canadiens, 3 Néo-Zélandais, 2 Australiens, 5 Français, 1 Polonais, 1 Belge, 322 Allemands et 2 soldats inconnus.

Le plus jeune n'avait pas 16 ans ! Nous nous arrêtons devant la

🔰

tombe d'Émile Corteil,

parachutiste tué le 6 juin 1944 à l’âge de 19 ans. Maître chien, il est inhumé, ici, aux côtés de son berger allemand.

Le cimetière militaire côtoie le petit cimetière du village qui entoure sa belle église Notre Dame de Ranville.

L'église date d'un peu plus d'un siècle seulement. Elle remplace une très ancienne église qui était attenante au clocher du début du 13ème siècle qui lui a été heureusement conservé. L'église se trouve ainsi éloignée se son clocher d'une quinzaine de mètres. Ce clocher situé sur un mont servait vraisemblablement de tour de garde. Du haut de sa plate-forme, on pouvait surveiller l'Orne et son estuaire. Dès 1940, les troupes allemandes l'utilisèrent comme poste d'observation.

Avec l'arrivée nocturne d'environ 70 planneurs qui apportèrent des renforts en armes, en jeeps et en hommes, Ranville a été le premier village de France à être libéré dès le 6 juin 1944 par le 13ème bataillon parachutiste britannique commandé par le Lieutenant-Colonel Peter Luard. La bataille de Normandie ne faisait que commencer, elle durera 7 semaines. Le clocher médiéval de l'église fut le théâtre d'un fait tragique : un tireur allemand embusqué au sommet a abattu trois parachutistes britanniques, avant d'être lui-même tué. Il repose aujourd'hui auprès de ses trois victimes dans le cimetière civil à quelques mètres du clocher. On trouve d'autres tombes de soldats dans le petit cimetière civil dont celle de Herbert Denham Brotheridge dont on a vu qu'il fut le premier soldat tué le Jour J lors de la prise héroïque du pont de Bénouville.

William nous propose de poursuivre dans Ranville pour une courte rando à travers les rues et la campagne environnante. Nous découvrirons à cette occasion le château de Guernon-Ranville. 🔰 Deux ânes paissent nonchalamment près du portail d'entrée. Le comte de Guernon-Ranville, ministre de l'instruction et des cultes sous le règne de Charles X, vécut et mourut ici. On le connaît par son ordonnance permettant de pourvoir toutes les communes du royaume d'écoles primaires, et d'établir des écoles destinées à former les instituteurs. Sous son ministère, des mesures furent également prises pour assurer une retraite aux instituteurs.

Avec l'arrivée nocturne d'environ 70 planneurs qui apportèrent des renforts en armes, en jeeps et en hommes, Ranville a été le premier village de France à être libéré dès le 6 juin 1944 par le 13ème bataillon parachutiste britannique commandé par le Lieutenant-Colonel Peter Luard. La bataille de Normandie ne faisait que commencer, elle durera 7 semaines. Le clocher médiéval de l'église fut le théâtre d'un fait tragique : un tireur allemand embusqué au sommet a abattu trois parachutistes britanniques, avant d'être lui-même tué. Il repose aujourd'hui auprès de ses trois victimes dans le cimetière civil à quelques mètres du clocher. On trouve d'autres tombes de soldats dans le petit cimetière civil dont celle de Herbert Denham Brotheridge dont on a vu qu'il fut le premier soldat tué le Jour J lors de la prise héroïque du pont de Bénouville.

William nous propose de poursuivre dans Ranville pour une courte rando à travers les rues et la campagne environnante. Nous découvrirons à cette occasion le château de Guernon-Ranville. 🔰 Deux ânes paissent nonchalamment près du portail d'entrée. Le comte de Guernon-Ranville, ministre de l'instruction et des cultes sous le règne de Charles X, vécut et mourut ici. On le connaît par son ordonnance permettant de pourvoir toutes les communes du royaume d'écoles primaires, et d'établir des écoles destinées à former les instituteurs. Sous son ministère, des mesures furent également prises pour assurer une retraite aux instituteurs.

Mardi matin : De Houlgate à Villers-sur-Mer.

C'est William qui va nous accompagner pour cette rando-journée-pique-nique entre Houlgate et Villers-sur-Mer par le chemin de corniche sur les falaises. Le retour vers Houlgate s'effectuera l'après-midi en longeant la côte sur la longue plage au pied des falaises sous la conduite de William assisté par Erwan, guide expert en paléontologie.

Nous nous sommes garés sur le grand parking de la Gare à deux pas du Chemin des Cascades que nous rejoignons immédiatement. Cette ruelle suit le cours du Drochon. Ce fleuve minuscule est formé par la confluence d'au moins dix ruisseaux et torrents appelés "douets'. Au XVIIIe siècle, sur les bords du fleuve Drochon, se trouvait "Beuzeval", un petit village d'agriculteurs situé, dans les terres, autour de son église avec un petit bourg de pêcheurs près de la mer. Dès1845 la mode des bains de mer arrive à Beuzeval. Le village prospère et s'appelle dès lors Beuzeval-les-Bains.

Nous nous sommes garés sur le grand parking de la Gare à deux pas du Chemin des Cascades que nous rejoignons immédiatement. Cette ruelle suit le cours du Drochon. Ce fleuve minuscule est formé par la confluence d'au moins dix ruisseaux et torrents appelés "douets'. Au XVIIIe siècle, sur les bords du fleuve Drochon, se trouvait "Beuzeval", un petit village d'agriculteurs situé, dans les terres, autour de son église avec un petit bourg de pêcheurs près de la mer. Dès1845 la mode des bains de mer arrive à Beuzeval. Le village prospère et s'appelle dès lors Beuzeval-les-Bains.

En .quelques années des villas (appelées chalets) sont construites d'une telle qualité qu'elles sont toujours présentes en front de mer aujourd'hui. Le Grand Hôtel est construit. Le village prend le nom de Houlgate, nom de la colline au nord-est du village maritime. À ce moment; il y a deux villages de vacances distincts qui grandissent indépendamment. La gare de Houlgate est construite entre les deux villages. En 1898, le village de Houlgate devenant plus grand que son rival de Beuzeval-les-Bains, l'absorbe et devient Beuzeval-Houlgate. Le nom change encore en 1905 pour ne devenir que Houlgate (étymologiquement 'Chemin Creux' ).

Nous dépassons quelques belles maisons à pans de bois couverte d'épais toits de chaume. L'art du chaumier consiste à disposer ses fagots selon une pente suffisamment raide et dans une épaisseur adéquate pour que l'eau des pluies les plus fortes s'évacue avant d'atteindre la charpente. Ici le faitage des chaumières est planté d'iris. Les racines des iris permettent d'une part de maintenir le lit de terre crue en place, et facilitent d'autre part le drainage.

Nous dépassons quelques belles maisons à pans de bois couverte d'épais toits de chaume. L'art du chaumier consiste à disposer ses fagots selon une pente suffisamment raide et dans une épaisseur adéquate pour que l'eau des pluies les plus fortes s'évacue avant d'atteindre la charpente. Ici le faitage des chaumières est planté d'iris. Les racines des iris permettent d'une part de maintenir le lit de terre crue en place, et facilitent d'autre part le drainage.

Une photo du splendide

🔰

Moulin Landry

s'impose. C'est le dernier qui subsiste des trois moulins établis sur le Drochon. L'ancien moulin correspond à la partie centrale du bâtiment construite en pierres. Les larges ailes en colombages qui l'entourent sont des extensions magnifiquement réalisées par le propriétaire des lieux.

Nous voilà arrivés dans la célèbre Rue Pillu. C'est une succession de villas toutes plus majestueuses les unes que les autres rappelant le luxe que connut Houlgate à la Belle Époque. Nous dépassons l'église Saint-Aubin et ne tardons pas à rejoindre la Rue des Degrés. Cette ruelle toute en pente et en marches permet, au bout de l'effort, d'attendre le petit "Bois de Boulogne" dont le sentier va nous conduire à la "Table d'Orientation". qui offre superbe un point de vue sur le littoral. La

🔰

table d’orientation

est scellée sur une casemate de la Seconde Guerre Mondiale. A cet emplacement fut tournée une scène du film «Un singe en hiver» de Henri Verneuil avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo.

La "pagode" qui apparaît dans le film est un simple décor monté sur la casemate.

Nous poursuivons notre chemin sur les sentiers forestiers jusqu'à la petite Route de la Corniche.

Un panneau nous apprend que nous sommes, ici, sur le plateau d'Auberville, sur le dos des 'vaches noires'. Erwan annonce qu'il nous en dira davantage sur cette étrange dénomination lorsque nous nous retrouverons au pied des falaises à la limite de ce plateau. Le Chemin des Ormeaux descend lentement vers Villers-sur-Mer. Là, comme à Cabourg ou à Houlgate, semble avoir été organisé un grand concours de la villa la plus somptueuse. On aperçoit, dominant le rivage, la tourelle de la célèbre Villa Miramar. Nous sommes Rue des Falaises, un panneau indique abusivement "rue barrée".

En fait, cette rue n'est nullement barrée mais simplement n'existe plus.

Un panneau nous apprend que nous sommes, ici, sur le plateau d'Auberville, sur le dos des 'vaches noires'. Erwan annonce qu'il nous en dira davantage sur cette étrange dénomination lorsque nous nous retrouverons au pied des falaises à la limite de ce plateau. Le Chemin des Ormeaux descend lentement vers Villers-sur-Mer. Là, comme à Cabourg ou à Houlgate, semble avoir été organisé un grand concours de la villa la plus somptueuse. On aperçoit, dominant le rivage, la tourelle de la célèbre Villa Miramar. Nous sommes Rue des Falaises, un panneau indique abusivement "rue barrée".

En fait, cette rue n'est nullement barrée mais simplement n'existe plus.

Elle s'achève par un

🔰

fatras de végétation

qui plonge vers la mer. William indique que cette petite rue rejoignait jadis les petites rues plus haut sur le coteau. Mais l'inexorable recul du trait de côte lié à l'érosion marine a eu raison de ce cheminement. Une villa s'est également effondré en même temps que la rue. Ce phénomène redoutable affecte toutes les communes littorales de la Côte Fleurie. La loi Climat et résilience est une loi de plus de 350 articles datant du 22 août 2021 qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Elle vise à une redéfinition de la limite entre l’espace maritime et l’espace terrestre et invite les communes à cartographier les zones à risque.

Nous voilà maintenant devant la Villa Miramar qui à terme sera, elle-même, engloutie par l'érosion. Heureusement elle est démontable. Elle était à l’origine un chalet construit en 1867 sur le Champ de Mars à Paris dans le cadre de l’Exposition Universelle. En 1870, démonté, il est acheminé par chemin de fer et remonté à Villers-sur-Mer. Au cours du XXᵉ siècle, il a été agrandi et renommé à plusieurs reprises. Sur le garde-corps du 🔰 balcon, un artistique enchevêtrement de motifs ciselés révèle le nom du propriétaire,"HARET"

La

🔰

villa Madagascar

au style colonial que nous admirons maintenant eut une histoire encore plus mouvementée. Elle fut bâtie à Tananarive puis démontée pour être présentée à l'exposition universelle de 1878. Elle fut ensuite acheminée à Villers pour y être remontée et agrandie.

Nous voilà à présent sur la Promenade le long de la plage. Nous admirons les bâtiments de l'Hôtel Castellamare au style néo normand appuyé avec ses damiers de pierres et de silex noir, ses colombages, ses toits aux volumes complexes. William nous raconte que Villers-sur-Mer fut occupée en juin 1940 par les troupes allemandes qui fortifièrent le littoral comme l’attestent encore la présence de plusieurs blockhaus. L’armée allemande avait même installé sur la plage de Villers-sur-Mer (à l’extrémité de la rue de la mer) une rampe de lancement pour "torpilles humaines". Le modèle 🔰 "Marder" de ces torpilles était assez perfectionné. Longue de 7 m. 80, la torpille-mère possédait un dôme hémisphérique en plexiglas, à travers lequel le pilote pouvait voir sa cible. Collée sous le ventre de la "mère", la torpille de combat, pouvait filer à 10 nœuds une fois libérée par le pilote.

Cependant, les tentatives d'assaut s'avérèrent un échec mortel et l'expérience fut vite abandonnée.

Nous voilà à présent sur la Promenade le long de la plage. Nous admirons les bâtiments de l'Hôtel Castellamare au style néo normand appuyé avec ses damiers de pierres et de silex noir, ses colombages, ses toits aux volumes complexes. William nous raconte que Villers-sur-Mer fut occupée en juin 1940 par les troupes allemandes qui fortifièrent le littoral comme l’attestent encore la présence de plusieurs blockhaus. L’armée allemande avait même installé sur la plage de Villers-sur-Mer (à l’extrémité de la rue de la mer) une rampe de lancement pour "torpilles humaines". Le modèle 🔰 "Marder" de ces torpilles était assez perfectionné. Longue de 7 m. 80, la torpille-mère possédait un dôme hémisphérique en plexiglas, à travers lequel le pilote pouvait voir sa cible. Collée sous le ventre de la "mère", la torpille de combat, pouvait filer à 10 nœuds une fois libérée par le pilote.

Cependant, les tentatives d'assaut s'avérèrent un échec mortel et l'expérience fut vite abandonnée.

En face du grand hôtel, se dresse un bâtiment type années 60 sans charme particulier si ce n'est qu'à son emplacement s'est trouvé le Casino de Villers où plutôt les Casinos car pas moins de 9 casinos se succédèrent ici, l'un remplaçant l'autre. Un peu plus loin au 12 Avenue Michel d'Ornano, on peut admirer le beau bâtiment style "art nouveau" des anciens bains-douches municipaux datant de 1913. Ils étaient alors composés de seize cabines construites sur deux niveaux, desservies par deux galeries qui encerclaient un patio surmonté d'une verrière. Délaissé pendant les années 50, la maison a retrouvé son lustre d’antan, notamment la façade et le patio grâce aux travaux réalisés à partir des années 2010, par des Compagnons du Tour de France sous la houlette d'un Architecte des Bâtiments de France.

Mardi après-midi: De Villers-sur-mer à Houlgate, la falaise des Vaches Noires.

Sweet Home a fourni à chacun un petit panier pique-nique que Claude et Aimé ont eu l'amabilité de nous livrer directement sur la plage de Villers à la hauteur de la piscine. Un 🔰 amphithéâtre de gradins en pierre nous offre un excellent espace de pique-nique Le spectacle ici c'est la mer. Erwan nous propose de regagner Houlgate en suivant la plage. La mer est en train de se retirer ; la marée basse libère la grève et autorise l'aventure. Un muret de moellons de pierres sèches permet à Erwan d'introduire son propos : On observe en effet quelques traces de minuscules animaux fossilisés dans la pierre. Ces blocs de 'coral rag' proviennent du Mont Canisy où les Marnes de Villers sont surmontées par la formation récifale de 🔰 Coral-rag qui coiffe la colline. Nous progressons sur la grève et apercevons au loin la présence sur la plage de gros blocs de craie, tombés de la falaise.

Erwan peut enfin nous livrer l'explication du nom étrange des falaises : vus depuis la mer, ces gros rochers couverts d'algues, évoquaient pour les marins, un paisible troupeau des vaches noires réunies entre sable et verdure. Erwan explique que ces falaises, contrairement à celles de la côte d'Albâtre en craie blanche, sont essentiellement composées de marnes, une argile marron chocolat très dense, dangereuse car quand on s'y enfonce, il est quasi impossible de s'en sortir sans aide extérieure. Il est d'ailleurs interdit de s'y aventurer. Cette marne instable est surmontée des couches calcaires du plateau d'Auberville qui se trouvent précipiter sur le littoral lors des coulées de boue ou des effondrements de ces marnes ramenant de nombreux fossiles sur la grève qui sont alors lavés de leur gangue marneuse par la mer. C'est ce phénomène qui est à l'origine de la présence en quantité exceptionnelle de créatures fossilisées dans les amas de cailloux au pied des falaises. L'endroit est mondialement réputée pour sa richesse fossilifère.

L’Europe au Jurassique est recouverte par une vaste mer, les terres émergées forment un chapelet d’îles. Ainsi, l’actuelle Normandie est délimitée au sud-ouest par un massif émergé en pleine érosion : le Massif armoricain. Plus au Nord, une mer s’étend couvrant l’actuel Bassin parisien. C’est dans ce contexte que se forment les dépôts qu'on retrouve sur ces falaises.

La paléontologie est une science relativement jeune. On ne s'intéressait guère aux fossiles avant les travaux de Cuvier sur l'anatomie comparée. Cette science s'est rapidement développée et a fourni des preuves indispensables pour la solution de deux des plus grandes controverses scientifiques du 20ème siècle : l'évolution des êtres vivants et la dérive des continents, Dans ces falaises ont été trouvés des fossiles de crocodiliens, d'animaux marins et même d'un dinosaure.

Nous poursuivons difficilement dans le chaos des cailloux qui envahit la grève, observons attentivement leur forme et de temps à autre dénichons le fossile ardemment espéré. C'est sans doute Pascale qui aura fait la plus belle découverte : une magnifique huître fossilisée. Nous progressons maintenant sur le sable mouillé de l'immense plage. La mer s'est retirée très loin. C'est le temps des grandes marées d'équinoxe. Nous arrivons sur la plage d'Houlgate. Erwan nous parle des

🔰

ammonites

fréquentes dans les trouvailles. Le dieu Amon a pour emblème la corne de bélier dont la forme en spirale évoque le coquillage aujourd'hui disparu d'où le mot "ammonite". Bien que les organes mous ne peuvent se fossiliser, la science a compris que l'ammonite ne pouvait totalement remplir sa coquille comme le fait l'escargot. La coquille de l'ammonite possède de nombreuses cloisons et l'animal ne pouvait se tenir que dans la chambre externe de sa spirale. Ainsi l'ammonite est un céphalopode comme le calmar et la sèche. Le

🔰

nautile

comme l'ammonite utilise les alvéoles cloisonnées de son enceinte pour gérer sa flottaison (d'où le nom Nautilus donné au sous-marin du capitaine Némo).

|

| L'huître fossilisée trouvée par Pascale, notre paléontologue éminente de BDV. |

Les

🔰

argonautes

comme le nautiles et les ammonites sont des céphalopodes à coquille. Erwan aurait encore mille animaux à nous raconter mais comme personne ne veut manquer le bon repas qui nous attend à Sweet Home, nous comprenons qu'il est temps de le saluer et de le remercier vivement.

Mercredi matin: Dives-sur-mer.

J'ai choisi de suivre Pierre, ce matin, qui conduit le groupe des 'petits pieds" pour la visite de Dives-sur-Mer. Dives-sur-Mer, sur la Côte Fleurie s'étend sur la rive droite de la Dives. Dives-sur-Mer est une cité ouvrière entourée de stations balnéaires de luxe. Elle a trouvé son équilibre entre mer et terre en développant les activités qui ont fait son histoire : le commerce, l’industrie, le tourisme. Nous nous sommes garés tout près de l'église Notre-Dame. Un panneau nous apprend que la ville s'enorgueillit du nom "Dives-la-Conquérante", une fière dénomination, non officielle néanmoins. La référence à Guillaume le Conquérant n'aura pas pu nous échapper, estime Pierre très (trop) confiant dans notre mémoire scolaire. En effet, Guillaume le Bâtard est omniprésent à Dives-sur-Mer : Dans cet espace restreint de l'Estuaire de la Dives des épisodes fondamentaux de l'histoire de la Normande et au-delà, de l’histoire la France et de l'Angleterre, se sont accomplis :

1047, le jeune duc Guillaume Le Bâtard remporte une victoire décisive sur les barons normands et réorganise l'estuaire de la Dives.

1057, dans les marais de Varaville, l'armée du duc Guillaume écrase l'armée du roi de France Henri 1er. Désormais la Normandie toute entière est sous son autorité.

1066, dans l’estuaire de la Dives, la flotte et l'armée se préparent en vue de franchir la Manche et de livrer bataille sur le sol anglais. C'est un formidable rassemblement de 7000 hommes, de bêtes d’armes, de vivres qui vont prendre place dans plus de 600 navires. Le 14 octobre Guillaume remporte la bataille d'Hastings dans le Sussex. Puis les troupes marchent sur Londres brûlant tout sur leur passage.

1057, dans les marais de Varaville, l'armée du duc Guillaume écrase l'armée du roi de France Henri 1er. Désormais la Normandie toute entière est sous son autorité.

1066, dans l’estuaire de la Dives, la flotte et l'armée se préparent en vue de franchir la Manche et de livrer bataille sur le sol anglais. C'est un formidable rassemblement de 7000 hommes, de bêtes d’armes, de vivres qui vont prendre place dans plus de 600 navires. Le 14 octobre Guillaume remporte la bataille d'Hastings dans le Sussex. Puis les troupes marchent sur Londres brûlant tout sur leur passage.

Guillaume, Duc de Normandie, reçoit la couronne anglo-saxonne le 25 décembre 1066 dans l'abbaye de Westminster. Il entreprend la construction du Château de Londres (Tour de Londres) et pour ce faire, fait importer de la pierre de Caen.

Face à l'église la grille d'une belle maison de pierres affiche "Ancien Prieuré". Il est vrai qu'un Prieuré fut fondé à Dives au 12ème siècle, mais sa localisation est incertaine.

Nous contournons l'église dont on remarque l'architecture étonnante qui rappelle les constructions anglaises qui lui sont contemporaines. Les lecteurs de Marcel Proust reconnaîtront dans l’église de Dives celle qu'il situe à Balbec (Cabourg est à deux pas de Dives).

Construite au 11ème siècle avec l'appui de Guillaume Roi d'Angleterre, elle remplace une chapelle devenue trop petite pour accueillir l'affut de pèlerins venant à Dives pour vénérer le Christ Sauveur.

On remarque l'imposante tour carrée, servant de tour de guet. L'église est flanquée d'une petite tour polygonale renfermant l'escalier. Un 🔰 trou de lépreux offre une vue sur l'intérieur. Il permettait aux lépreux d'assister aux offices sans contact avec les paroissiens. On peut observer des centaines de graffitis anciens, sur les murs extérieurs du bâtiment, dont la plupart représente des 🔰 bateaux. .

Nous contournons l'église dont on remarque l'architecture étonnante qui rappelle les constructions anglaises qui lui sont contemporaines. Les lecteurs de Marcel Proust reconnaîtront dans l’église de Dives celle qu'il situe à Balbec (Cabourg est à deux pas de Dives).

Construite au 11ème siècle avec l'appui de Guillaume Roi d'Angleterre, elle remplace une chapelle devenue trop petite pour accueillir l'affut de pèlerins venant à Dives pour vénérer le Christ Sauveur.

On remarque l'imposante tour carrée, servant de tour de guet. L'église est flanquée d'une petite tour polygonale renfermant l'escalier. Un 🔰 trou de lépreux offre une vue sur l'intérieur. Il permettait aux lépreux d'assister aux offices sans contact avec les paroissiens. On peut observer des centaines de graffitis anciens, sur les murs extérieurs du bâtiment, dont la plupart représente des 🔰 bateaux. .

L'église connut de nombreux avatars, dévastée par les anglais pendant la Guerre de Cent Ans, elle est rebâtie en style gothique rayonnant au 14ème siècle, puis agrandie en style gothique flamboyant au 15ème siècle. Elle est saccagée par les Huguenots pendant les Guerres de Religion; la statue miraculeuse du Christ Saint Sauveur est détruite, ce qui mettra fin aux pèlerinages.

Pendant toute la durée de la Révolution française, la réplique de la statue du Saint-Sauveur a été cachée par un habitant.

Nous pénétrons dans l'église. Au-dessus de la porte d'entrée principale figure les

🔰

noms des 475

principaux barons qui accompagnèrent Guillaume le Bâtard sur les côtes anglaises. Nous admirons le très beau

🔰

chatrier

gothique flamboyant de la chapelle sud mais c'est la chapelle nord qui nous intéresse plus particulièrement.

Une statue en bois flotté dans un décor marin est consacrée au culte du Saint Sauveur.

Un évènement merveilleux est à l'origine de sa légende.

En effet, le 6 août 1001, les pêcheurs de Dives lèvent en leurs filets un Christ en bois, sans sa croix. Tous vénèrent l'image du Saint Sauveur, à l'exception de l'un d'eux qui assène un violent coup de hache sur le genou droit du Christ.

Du sang jaillit alors du bois; le mécréant se convertit.

Aucun artisan ne fut capable de fabriquer une croix aux bonnes dimensions. Quelques années plus tard, une croix trouvée en mer s'adapte parfaitement au corps de ce Christ en bois.

Cet évènement va déclencher les pèlerinages et le développement de la ville. Sur les hauts murs du transept nord, on voit encore les traces des murs des chambres des moines chargés de la surveillance de la statue vénérée.

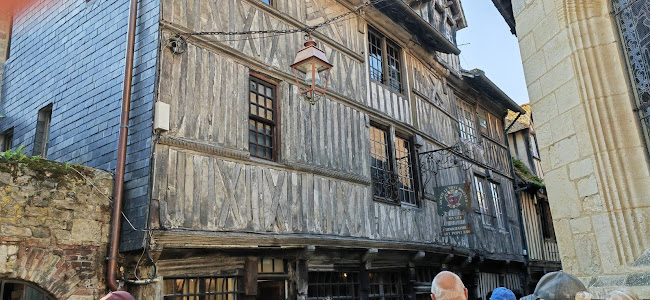

Nous sommes maintenant sur la Place de la République où se dresse les magnifiques 🔰 Halles médiévales dont le vaisseau principal est flanqué de deux bas-côtés symétriquement disposés. Un immense toit de tuiles anciennes en argile locale coiffe une 🔰 imposante charpente en bois qui repose sur une série de 66 piliers de chêne du 15ème siècle. Les Halles étaient entièrement ouvertes à l’origine jusqu’au début du 20ème siècle. Les bas côtés actuels ont été rajoutés récemment, dans le style du pan de bois typique du Pays d’Auge.

Le blasonnement des Halles aux armoiries des compagnons de Guillaume a été réalisé à l’occasion des Fêtes Médiévales Guillaume en 2016. Chaque pilier est équipé d’un blason et d’une notice sur le compagnon concerné. Monique, notre normande du groupe "petits pieds", raconte la belle animation qui règne ici les jours de marché autour des nombreux étals des marchands qui proposent des produits du terroir.

Un évènement merveilleux est à l'origine de sa légende.

En effet, le 6 août 1001, les pêcheurs de Dives lèvent en leurs filets un Christ en bois, sans sa croix. Tous vénèrent l'image du Saint Sauveur, à l'exception de l'un d'eux qui assène un violent coup de hache sur le genou droit du Christ.

Du sang jaillit alors du bois; le mécréant se convertit.

Aucun artisan ne fut capable de fabriquer une croix aux bonnes dimensions. Quelques années plus tard, une croix trouvée en mer s'adapte parfaitement au corps de ce Christ en bois.

Cet évènement va déclencher les pèlerinages et le développement de la ville. Sur les hauts murs du transept nord, on voit encore les traces des murs des chambres des moines chargés de la surveillance de la statue vénérée.

Nous sommes maintenant sur la Place de la République où se dresse les magnifiques 🔰 Halles médiévales dont le vaisseau principal est flanqué de deux bas-côtés symétriquement disposés. Un immense toit de tuiles anciennes en argile locale coiffe une 🔰 imposante charpente en bois qui repose sur une série de 66 piliers de chêne du 15ème siècle. Les Halles étaient entièrement ouvertes à l’origine jusqu’au début du 20ème siècle. Les bas côtés actuels ont été rajoutés récemment, dans le style du pan de bois typique du Pays d’Auge.

Le blasonnement des Halles aux armoiries des compagnons de Guillaume a été réalisé à l’occasion des Fêtes Médiévales Guillaume en 2016. Chaque pilier est équipé d’un blason et d’une notice sur le compagnon concerné. Monique, notre normande du groupe "petits pieds", raconte la belle animation qui règne ici les jours de marché autour des nombreux étals des marchands qui proposent des produits du terroir.

De l'autre côté de la Place, s'élève le Manoir de Bois-Hibout un massif bâtiment aux hautes murailles en pierre de Caen agencées dans une architecture peu commune. On peut observer sur la façade des traces d’ouvertures anciennes correspondant à une aile perpendiculaire au bâtiment actuel détruite au début du 20e siècle. Cette maison de maître a été construite au 17ème siècle par Leduc de la Falaise, valet de chambre de Louis XIV. Plus tard, elle est devenue la propriété d’un Sieur de Bois-Hibout, à qui elle doit son nom. Dans une niche de pierre a été posé un petit hibou en bois, trait d'humour jouant sur l'homonymie hibou/Hibout.. Ce bâtiment, ayant été transformé en gendarmerie au 19ème siècle, est également connu sous le nom de « Lieutenance ».

Une minuscule ruelle, la Rue du Tourniquet, permet de sortir de la Place pour rejoindre le petit Jardin médiéval qui côtoie l'incroyable village d’Art de Guillaume le Conquérant, le poumon touristique de Dives-sur-Mer.

Les cours intérieures sont en colombages. À l’étage, des galeries en bois desservent les pièces en enfilade : elles sont protégées par des toits de tuiles, et les façades les plus exposées aux intempéries sont recouvertes de planches de châtaignier en forme d’écailles arrondies, comme le veut la technique d'essentage. Ces cours regorgent de surprises : cadran solaire, sculptures sur bois, statues de Louis XIV, statue de Saint-Georges terrassant le dragon, statues de saints Jean, Luc, Marc et Matthieu , et au-dessus du porche, un chevalier en armes représentant Guillaume le Conquérant, encadré par des représentations des scènes de la tentation biblique.

Jacques Bracquemond a tenu son atelier pendant 30 ans dans cet ancien relais de Poste situé sur l’axe Caen-Rouen. Le fer forgé qui couvre le puits a été réalisé suivant ses plans. On lui doit toute l’identité graphique du village. Mais c'est à Monsieur Le Rémois, aubergiste collectionneur qui fut Maire de Dives, que nous devons l’étonnante transformation visible aujourd’hui.

Jacques Bracquemond a tenu son atelier pendant 30 ans dans cet ancien relais de Poste situé sur l’axe Caen-Rouen. Le fer forgé qui couvre le puits a été réalisé suivant ses plans. On lui doit toute l’identité graphique du village. Mais c'est à Monsieur Le Rémois, aubergiste collectionneur qui fut Maire de Dives, que nous devons l’étonnante transformation visible aujourd’hui.

L'office de Tourisme s'est installé dans la "Salle du Départ" où les voyageurs d'antan attendaient la diligence. Une fresque reproduisant partiellement la Tapisserie de Bayeux est installée dans cette salle. Nous sortons du village (côté Parc André Lenormand) pour en découvrir la

🔰

façade extérieure

un peu austère, en pierre calcaire et damiers de silex noirs et gris. Un bas-relief porte la mention latine " Astra regunt homines sed deus astra regit". Pierre traduit : « Les astres régissent les hommes mais Dieu régit les astres. »

Rue Gaston Manneville, nous passons devant "Le Bougnat", restaurant recommandé par les amis gourmets du groupe dans lequel sont servies les meilleurs tripes du monde et la meilleure teurgoule de Normandie.

Rue Gaston Manneville, nous passons devant "Le Bougnat", restaurant recommandé par les amis gourmets du groupe dans lequel sont servies les meilleurs tripes du monde et la meilleure teurgoule de Normandie.

Il est temps de prendre la route vers la Cidrerie Pierre HUET où un repas nous attend.

Mercredi après-midi : Visite de la Cidrerie Huet et visite de Beuvron-en-Auge.

Direction le Manoir la Brière des Fontaines dans le domaine de Pierre Huet, sur la "Route du Cidre".La Route du Cidre serpente entre villages typiquement augerons, Haras prestigieux, manoirs et champs de pommiers se succèdent au long de ce circuit fléché de 40 km, qui relie Beuvron-en-Auge, Cambremer, Bonnebosq et Beaufour-Druval.

Le domaine Huet se situe à à Cambremer sur 30 hectares de vergers composés de pommiers hautes et basses tiges. Là, on compte plus de 25 variétés de pommes à cidre. Nous sommes accueillis dans la

🔰

salle des alambics

où trois tables ont été dressées à notre attention. On nous propose le pommeau pour apéritif puis le cidre pendant le repas ; un trou normand viendra enfin égayer les tablées.

La visite des lieux commence sous la conduite de notre charmante hôtesse qui pour introduire son propos nous énonce les caractéristiques de ce terroir adapté à la culture du pommier avec un terrain bien arrosé par les pluies et bien drainé, légèrement acide, profond et riche en matières organiques

Les pommes à cidre, dites précoces, ramassées entre le 15 septembre et le 30 octobre sont généralement transformées dans les 48 heures en jus qui servira à la production de Calvados. Les pommes tardives, ramassées jusqu’au 15 décembre peuvent mûrir en palox pendant 3 ou 4 semaines. Elles concentrent ainsi les sucres et les parfums nécessaires à la fabrication d’un cidre et d’un pommeau de Normandie de qualité.

Nous pénétrons dans la salle de la machine utilisée pour le pressage de la râpure. Cela va permettre de séparer la partie solide dite "marc de pommes", de la partie liquide dite "moût de pommes". Nous voilà maintenant devant les 🔰 immenses cuves de fermentation où sont stockés les moûts.

Une clarification naturelle, appelée "défécation" (vous lisez bien) s'opère dans ces cuves : les pectines contenues dans les fruits commencent à coaguler et remontent à la surface, entraînant la plupart des impuretés solides. C'est ce que l'on appelle la "montée du chapeau brun". La fermentation principale démarre et dure de 2 à 4 mois Le sucre se transforme en alcool. On dit alors que le cidre se pare. Après la mise en bouteille, une fermentation secondaire intervient qui dure de 2 à 4 mois, étape nécessaire avant la mise en vente. Selon le temps de fermentation et la quantité de sucres résiduels présents, les cidres bouchés seront doux, demi-secs ou bruts.

Nous entrons dans la cave où s'alignent sur deux rangs 24 foudres. Ce sont d'énormes barriques de chêne qui peuvent contenir jusqu'à 25 mille litres. Certains de ces foudres sont utilisés pour la fermentation des moûts sélectionner pour le cidre à distiller qui titre entre 5° et 6° d'alcool. Ce cidre sera alors distillé dans un alambic traditionnel en cuivre appelé "alambic à repasse" qui permet une double distillation. L'eau-de-vie ainsi obtenue titre entre 70 et 72% vol. Cette eau-de-vie de pomme blanche, florale et fruitée, forte et riche en alcools volatils, doit s'épanouir dans les foudres. Avec le temps, le calvados perd de son agressivité et acquiert des éléments essentiels du fait de son contact prolongé avec le bois. Il voit son volume diminuer et son taux d'alcool décroître régulièrement. Cette évaporation naturelle est communément appelée la "part des anges". Peu à peu, les arômes du Calvados vont s'enrichir, sa coloration s'accentuer, passant du jaune pâle au brun foncé. Le maître de chais ne se contente pas de laisser vieillir son Calvados, il l'élève. Il peut procéder à de savants assemblages pour associer des Calvados de compositions et d'âges différents. Une fois mis en bouteilles pour être commercialisé à 40% du volume en alcool minimum, le Calvados ne vieillira plus.

Nous sommes invités maintenant à nous rendre dans la boutique, point d'orgue de la visite.

Le choix est vaste : jus de pomme, vinaigre de cidre, cidres plus ou moins bruts , pommeau, poiré, et calvados de tous âges.

Nous reprenons nos véhicules et poursuivons sur la Route du Cidre pour nous diriger vers Beuvron-en-Auge, petit village labellisé dans la "liste des plus beaux villages de France".

Pierre propose de nous conduire dans le minuscule village. Nous franchissons un petit cours d'eau par

🔰

"le Pont sur Le Doigt".

Pierre explique que ce mot "Doigt" est une déformation du mot "douet" désignant les petits cours d'eau normands. Le mot "Beuvron" signifie "rivière aux castors". On retrouve la même racine dans l'anglais 'beaver' qui signifie 'castor'. Nous arrivons tout de suite au cœur du village. Tout dans Beuvron, respire la Normandie et le pays d’Auge. À commencer par son architecture : les façades de la plupart des maisons sont réalisées en pans de bois. Les colombages, si chers aux Normands, sont ici droits ou croisés, comblés à l’ancienne, avec du torchis mêlé de paille, de la bauge ou du pisé, et décorés de rangées de petites briques ou encore de bardeaux. Sur la place Michel Vermughen se côtoient ainsi les demeures à colombages du 16ème, 17ème et les maisons en briques du 18ème siècle ou encore, un superbe manoir du 15ème siècle, le plus ancien bâtiment du village.

Il existe une branche Beuvron de la puissante Famille d'Harcourt qui fut propriétaire de ces terres pendant 4 siècles du 15ème au 18ème siècle. Nous remontons vers la petite et modeste église Saint Martin avant de retrouver la place où se dresse les imposantes halles et les petits commerces plus ou moins artisanaux qui l'entourent. Ces halles de la place de Beuvron ne sont pas pas aussi anciennes qu’elles le paraissent. Édifiées en 1975 sur l’emplacement des anciennes halles, elles ont été construites avec des matériaux récupérés dans les fermes et les granges condamnées à disparaître par la création de l’autoroute de Normandie (A13). La rue principale du village a été nommée "Rue Michel d'Ornano" pour rendre hommage à celui qui fut président du conseil général du Calvados, et président du conseil régional de Basse-Normandie. On lui doit la création de l'autoroute de Normandie. C'est à son initiative que furent démontées fermes et granges qui servirent à la reconstruction de ces halles.

Cet industriel du parfum (Lancôme), fut maire de Deauville, puis ministre sous Giscard. On le surnommait le "Duc de Normandie". En1991, il est renversé par une camionnette de livraison et meurt peu après à l'hôpital de Garches.

Depuis une dizaine d’années, Beuvron-en-Auge a également misé sur la création et les savoir-faire en transformant son ancienne école en "Espace des Métiers d’Art". Céramiste, ébéniste, photographe, décoratrice sur porcelaine, coutelier, chocolatier ont ainsi investi les lieux.